삶을 예술처럼 사랑행복 꽃처럼 아름답게 시냇물처럼 꾸준히

들꽃처럼 살다 노을처럼 지리라

그대는 아는가 백색 계엄렴을 북풍한설 엄혹한 한천에 얼어 죽을지언정 향기를 팔지 않는 선비정신을 그대는 아는가 인류의 대의를 위해 청빈과 짝함을 이천이십삼년 새밑에

산원소매(山園小梅) 산에 핀 매화를 보고 지은 수 임포(林逋) 2수중 1수 衆芳搖落獨暄姸(중방요락독훤연) 뭇 꽃이 시든 때에 저 혼자 피어 占盡風情向小園 (점짐풍정향소원) 크지 않은 마당 풍경 차지하고서 疏影橫斜水淸淺 (소영횡사수청천) 꽃 그림자 맑은 물에 비스듬히 비추면서 暗香浮動月黃昏 (암향부동월황혼) 달 뜨는 초저녁 바람에 향기 날려 보내네 霜禽欲下先偸眼 (상금욕하선투안) 겨울 새들이 가지에 앉을 때 꽃을 먼저 훔쳐보니 粉蝶如知合斷魂 (분접여지합단혼) 나비들도 매화를 안다면 넋을 잃고 말 터인데 幸有微吟可相狎 (행유미음가상압) 다행히 나는 꽃을 보며 노래할 수 있으니 不須檀板共金樽 (불수단판공금준) 악기와 술 없다 해도 상관하지 않으리라

지구 칭찬을 해 주었다. 지구가 조금 밝아졌다. 꽃 한송이 피었다. 지구가 조금 아름다와 졌다. 마당을 쓸었다. 지구가 조금 깨끗해 졌다.

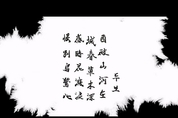

春望(춘망) - 杜甫(두보) 國破⼭河在 (국파산하재) 온나라가 파괴되어도 산과 강은 남아있어 城春草⽊深 (성춘초목심) 장안성에 봄이 오니, 풀과 나무 무성하네 感時花濺淚 (감시화천루) 시대가 서글퍼서 꽃을 봐도 눈물 나고 恨別⿃驚⼼ (한별조경심) 이별이 한스러워 새를 봐도 놀란다네

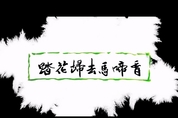

마스터 상산 김준태 선생님 해설 라이브 작품 휘종 踏花歸去馬蹄香(답화귀거마제향) 꽃을 밟고 돌아가는 말 발굽에 향기가 난다.