山庄夜雨(산장야우) 고조기 昨夜松堂雨(작야송당우) 어젯 밤에는 유독 소나무 숲에는 비가 많이 와서 溪聲一枕西(계성일침서) 흐르는 시냇물 소리는 베개 머리 서쪽에서 들리고 있네 平明看庭樹(평명간정수) 이른 새벽 뜰의 나무들을 바라보니 宿鳥未離栖(숙조미리서) 지난 밤 자던 새는 아직도 둥지를 떠나지 않았네

醉書 취서 - 이규보 一盃美酒如丹液(일배미주여단액) 맛있는 한 잔의 술, 신선의 약이런 듯 坐使衰顔作少年(좌사쇠안작소년) 늙은 얼굴이 이내 소년이 되게 하네 若使新豊長醉倒(약사신풍장취도) 만일 좋은 술에 오래 취해 있다면 人間何日不神仙(인간하일불신선) 인간이 어느 날인들 신선이 아니리

오늘은 해바라기를 중심으로 야생화를 그리는 방법을 자세하게 보여 드리겠습니다. 준비되신 분은 저를 따라 그려 보세요!

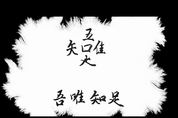

吾唯知足(오유지족) 남과 비교하지 말고, 오직 자신에 대해 만족하라.

논어에 나온 말입니다. 공자가 말하길, 君子和而不同(군자화이부동) 군자는 조화를 이루되 부화뇌동하지 않고 小人同而不和(소인동이불화) 소인은 부화뇌동하되 조화를 이루지 못한다.

노자 誠者 天之道也(성자 천지도야) 참됨은 하늘의 도이고 誠之者 ⼈之道也 (성지자 인지도야) 참되고자 함은 사람의 도이다